* O texto abaixo, do jornalista e escritor Humberto Werneck, foi publicado originalmente no jornal Estado de Minas, em 7 de julho de 1991.

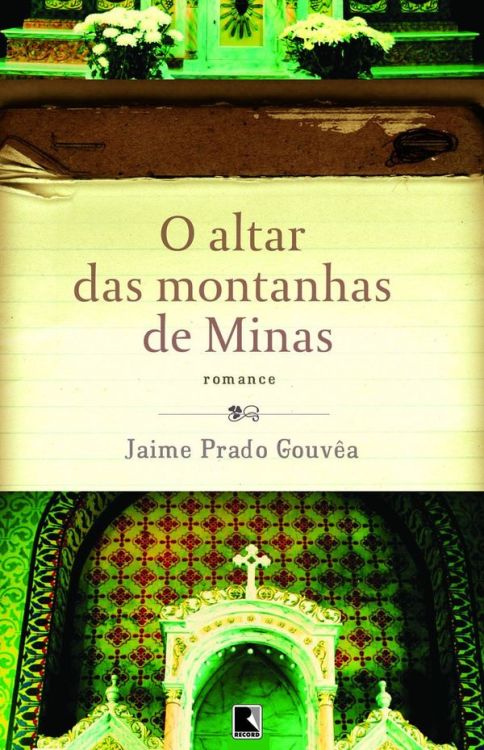

Há algo que me toca neste primeiro romance de Jaime Prado Gouvêa. Não é só a beleza da história, nem as delicadezas de que ela se tece, nem mesmo a dedicatória, que tem a generosidade adicional de me colocar ao lado de Murilo Rubião. Toca-me também, e muito, o que “O altar das montanhas de Minas” significa como fruto maduro numa trajetória de artista. Tenho saboreado o espanto de não poucos leitores diante da alta qualidade deste livro, como se tudo houvesse acontecido de uma hora para outra. Para mim não há surpresa. Tenho, afinal, 32 anos de Jaime Prado Gouvêa – o que significa que o acompanho desde o tempo em que ele celebrava paixões contrariadas com uma série de poemas ironicamente intitulados “As Corníadas”; desde o tempo em que, matando aula no Colégio Estadual, íamos descobrir na vadiagem do pátio que “Le Lac”, de Lamartine, não era aquele amontoado de palavras que dona Aline, a professora de francês, nos enfiava goela abaixo, depois de esvaziá-las de qualquer resquício de poesia.

Há algo que me toca neste primeiro romance de Jaime Prado Gouvêa. Não é só a beleza da história, nem as delicadezas de que ela se tece, nem mesmo a dedicatória, que tem a generosidade adicional de me colocar ao lado de Murilo Rubião. Toca-me também, e muito, o que “O altar das montanhas de Minas” significa como fruto maduro numa trajetória de artista. Tenho saboreado o espanto de não poucos leitores diante da alta qualidade deste livro, como se tudo houvesse acontecido de uma hora para outra. Para mim não há surpresa. Tenho, afinal, 32 anos de Jaime Prado Gouvêa – o que significa que o acompanho desde o tempo em que ele celebrava paixões contrariadas com uma série de poemas ironicamente intitulados “As Corníadas”; desde o tempo em que, matando aula no Colégio Estadual, íamos descobrir na vadiagem do pátio que “Le Lac”, de Lamartine, não era aquele amontoado de palavras que dona Aline, a professora de francês, nos enfiava goela abaixo, depois de esvaziá-las de qualquer resquício de poesia.

O que quero dizer é que, por esses anos todos, pude testemunhar o desenvolvimento de uma obra que se constrói sem solavancos, como que obedecendo a um projeto obstinado – projeto cuja chave o autor parece ter dado no título de seu primeiro livro, “Areia tornando em pedra”, coletânea de contos publicada em 1970: um processo de solidificação. Numa leitura que ele talvez não autorizasse, vejo aí, também, o propósito de remar contra a corrente, numa espécie de radical subversão da geologia – não é a pedra que se faz areia, e sim o contrário.

Remar contra a corrente, em todo caso, é o que Jaime Prado Gouvêa vem fazendo desde que se descobriu escritor, lá no tempo das “Corníadas”, com uma determinação cabeçuda de que eu próprio recolhi amostras. O título do primeiro livro, por exemplo, me pareceu pouco feliz do ponto de vista comercial, e cheguei a fazer esse reparo num artigo. Não houve jeito de convencer Jaime a trocá-lo por outro mais convidativo. A história se repetiria vinte anos depois, quando ele me despachou de Belo Horizonte os originais de “O altar das montanhas de Minas”. Inutilmente argumentei que pouca gente se deixaria seduzir pelo verso pinçado na letra do hino de um congresso eucarístico perdido no tempo. Como no caso de “Areia tornando em pedra”, ele tinha posto o título que encerrava com mais exatidão a ideia do livro (disto não há dúvida), e nem quis conversa.

Tenho o maior respeito por sua integridade de artista, que o impediu de embarcar, como tantos outros, nas sucessivas marés literárias das últimas três décadas. Quem folhear seus quatro livros (com uma escala mais demorada, por favor, nos contos do irretocável “Fichas de vitrola”) vai verificar que Jaime Prado Gouvêa passou ao largo, por exemplo, de uma certa literatura “engajada” ou “participante” que andou provocando arrepios cívicos nos menos exigentes num bom pedaço das décadas de 60 e 70. Também não embarcou no realismo fantástico de carregação trazido na enxurrada do cacofônico boom da literatura hispano-americana. Não se deixou, por fim, contagiar pela facilidade do texto jornalístico, escola posta em moda graças a uma assimilação equivocada de Ernest Hemingway.

Havia, aliás, naquele tempo, e ainda há, no Fla-Flu bocó das artes nacionais, um antagonismo a dividir adeptos de Hemingway e de F. Scott Fitzgerald. Jaime Prado Gouvêa não chegou ao extremo de reduzir o primeiro a um jornalista pautado pela imaginação, como houve quem fizesse – mas seu coração é intransigentemente fitzgeraldiano. Avesso ao preto-no-branco, ao chapado, ao unidimensional, ele pertence, de fato, a essa rarefeita linhagem dos que trabalham a filigrana, os meios-tons. Escritores que, por isso, dificilmente poderiam ser transpostos para outra linguagem que não a das palavras, sem que houvesse irremediável perda de substância. Por mais que se tenha tentado, e se tentou bastante, ninguém, até hoje, conseguiu levar ao cinema as delicadas nuances que fazem o melhor da obra de Scott Fitzgerald. Fico pensando no enorme desafio que seria tirar um bom filme, também, de “O altar das montanhas de Minas”, sem reduzi-lo a uma bela história e apenas isto.

Há poucos dias, num jornal de São Paulo, sentenciava um resenhista a propósito deste romance, depois de atravessá-lo com uma sensibilidade de cupim: “Jaime Prado Gouvêa até que escreve direitinho”. Pudesse a literatura brasileira ser feita de autores que escrevem assim tão direitinho.

***

Mais sobre “O altar das montanhas de Minas”:

– Artigo de Sebastião Nunes no O Tempo

– Resenha de Duílio Gomes no Jornal do Brasil